目次

鎮痛剤とは

鎮痛剤(痛み止め)は、つらい痛みを和らげてくれる非常に有用な薬です。ドラッグストアで手軽に購入でき、医療機関で処方される頻度も高いため患者さんにとって比較的身近な薬といえます。

しかし、その一方で、鎮痛剤が胃や腸に負担をかけ、胃痛や胃もたれ、ひどい場合には胃潰瘍などの重篤な病気を引き起こすことがあります。

意外かもしれませんが、内服薬だけでなく毎日貼っている湿布などの外用薬も、成分が体内に吸収されることで胃腸障害の原因となり得ます。

なぜ鎮痛剤で胃が荒れるのか

鎮痛剤を飲むと胃が荒れるとよく言われますが、その主な原因は、多くの鎮痛剤が属する非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)という種類のお薬の作用にあります。市販薬や処方薬に含まれるロキソプロフェン、ジクロフェナク、イブプロフェンといった成分がこれに該当します。

痛みを抑える仕組みと胃を守る仕組みの共通点

私たちの体内で痛みや熱、炎症が起きる時、プロスタグランジンという物質が作られます。NSAIDsはこのプロスタグランジンが作られるのを抑えることで、優れた鎮痛・解熱・抗炎症作用を発揮します。

ところが、このプロスタグランジンは、実は体の中で悪さばかりしているわけではありません。胃にとっては、重要な防御機能を担っているのです。

具体的には、プロスタグランジンは胃の中で次のような働きをしています。

- 胃の粘液を増やす: 胃の壁は、食べ物を消化するための強力な酸(胃酸)で自らが溶かされないように、粘液のベールで覆われています。プロスタグランジンは、この大切な粘液の分泌を促し、胃壁を守るバリア機能を高めています。

- 胃の血流を増やす: 胃の粘膜に十分な血液が流れることで、細胞に栄養や酸素が届けられ、万が一粘膜が傷ついても素早く修復することができます。プロスタグランジンは、この血流を増やす働きも持っています。

このプロスタグランジンを抑えた結果、胃の粘液というバリアは薄くなり、胃粘膜の血流も悪化します。すると、胃は胃酸の攻撃に対して無防備な状態になり、粘膜が傷つけられて胃炎や、さらに進行すると胃潰瘍や十二指腸潰瘍ができてしまうのです。

最近では、胃腸障害の副作用を軽減するために開発された「COX-2選択的阻害薬」という種類の鎮痛剤もあります。これは、痛みの原因にだけ作用し、胃を守る働きにはあまり影響を与えないように設計されていますが、それでもリスクが完全になくなるわけではありません。

胃腸障害の兆候は?

鎮痛剤による胃腸障害では、以下のような症状が現れることがあります。

- みぞおちの痛み、シクシクするような痛み

- 胃のもたれ、不快感

- 嘔吐、吐血

- 黒色便

- 食欲不振

特に注意が必要なのは出血であり、口から吐いてしまった場合には吐血として症状が現れます。また、胃や十二指腸で血液が胃酸によって酸化されて黒くなり、便に混じって排出されると黒色便となります。このような症状は貧血の原因となり、時には血圧が低下して危険な状態になることがあります。

胃や十二指腸以外にも小腸や大腸にも同様に炎症や潰瘍を作ってしまうことがあります。この場合には腹痛の他、下痢や血便などの症状が現れます。

胃腸障害を起こしやすいのはどんな人?

同じ鎮痛剤を服用しても、胃腸障害を起こしやすい人とそうでない人がいます。以下のような方は、特に注意が必要です。

- ご高齢の方: 加齢とともに胃の粘膜の防御機能が低下するため、リスクが高まります。

- 胃潰瘍や十二指腸潰瘍にかかったことがある方: 潰瘍が再発しやすくなります。

- 複数の種類の鎮痛剤を併用している方: 作用が重なり、胃への負担が増大します。

- ステロイド薬を服用している方: ステロイドにも胃粘膜を弱らせる作用があるため、NSAIDsと併用するとリスクが非常に高くなります。

- 抗凝固薬や抗血小板薬(血液をサラサラにする薬)を服用している方: 出血した際に血が止まりにくくなるため、消化管出血のリスクが高まります。

- ピロリ菌に感染している方: ピロリ菌は胃の粘膜を慢性的に傷つけているため、NSAIDsの服用が潰瘍の引き金になりやすくなります。

これらのリスク因子に当てはまる方は、鎮痛剤を服用する前に、必ず医師や薬剤師にその旨を伝えることが非常に重要です。

胃腸障害を防ぐために

では、どうすれば鎮痛剤による胃腸障害を防ぐことができるのでしょうか。ご自身でできる対策と、医療機関で受けられる対策の両方を知っておきましょう。

ご自身でできるセルフケア

- 空腹時の服用を避ける: 空腹時に薬を飲むと、胃粘膜に直接刺激が伝わってしまいます。必ず何か食べた後、あるいは牛乳などで胃の粘膜を保護してから服用しましょう。「食後に服用」と指示されているのはこのためです。

- 多めの水またはぬるま湯で服用する: 薬が食道や胃に長く留まると、その部分の粘膜を傷つけることがあります。コップ1杯程度の十分な量の水で、きちんと胃まで送り届けましょう。

- 胃に負担をかける生活習慣を避ける: 鎮痛剤を服用している期間は、アルコール、コーヒーなどのカフェイン飲料、香辛料の強い食べ物、熱すぎるものや冷たすぎるものなど、胃を刺激するものはできるだけ控えめにしましょう。

- 市販薬は用法・用量を守り、漫然と使用しない: 市販の鎮痛剤は、あくまで一時的な痛みを抑えるためのものです。1週間以内の短期間での使用や時々内服する程度であれば副作用のリスクは少ないですが、連日で内服していると潰瘍などのリスクが上昇します。また、鎮痛剤は原因に対する治療ではなく、あくまで対症療法の一つなので痛みが持続する場合には原因精査のために医療機関を早めに受診ください。

医療機関で受けられる対策

セルフケアだけでは防ぎきれない場合や、もともと胃腸障害のリスクが高い方には、医療機関で以下のような対策が取られます。

- 胃薬の併用: 胃酸の分泌を強力に抑える「プロトンポンプ阻害薬(PPI)」や「カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)」を鎮痛剤と一緒に処方することで、胃腸障害の発生を効果的に予防します。

- 鎮痛剤の種類の変更: 胃腸障害のリスクが比較的低いとされる「COX-2選択的阻害薬」や、胃への負担がほとんどないとされる「アセトアミノフェン」など、患者さんの状態に合わせた鎮痛剤への変更を検討します。どのお薬が最適かは個々の患者さんによって異なるため、医師による判断が重要です。

- ピロリ菌の検査・除菌: 胃潰瘍の既往がある方など、リスクが高い場合にはピロリ菌の感染を調べ、陽性であれば除菌治療を行うことで、将来的な潰瘍や胃がんのリスクを大幅に減らすことができます。

まとめ

鎮痛剤は痛みを効果的に抑えることが可能であり、副作用に注意すれば非常に効果的な治療薬です。大切なのは、鎮痛剤による胃腸障害のリスクを正しく理解し、予防のためにできることを実践することです。

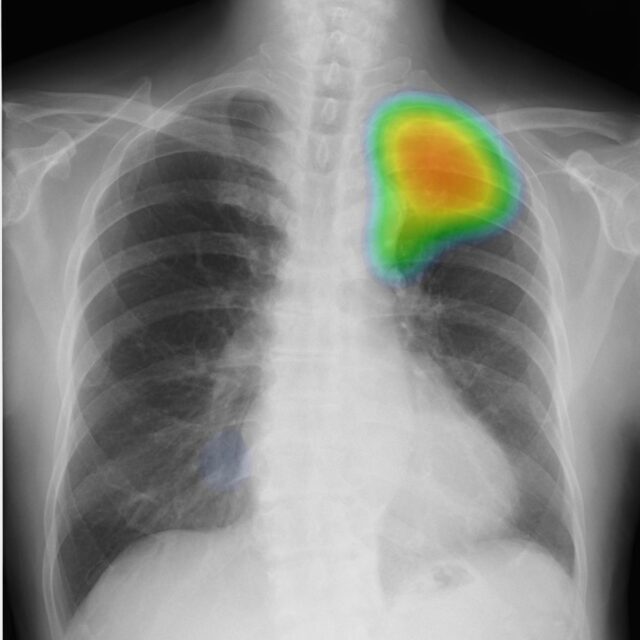

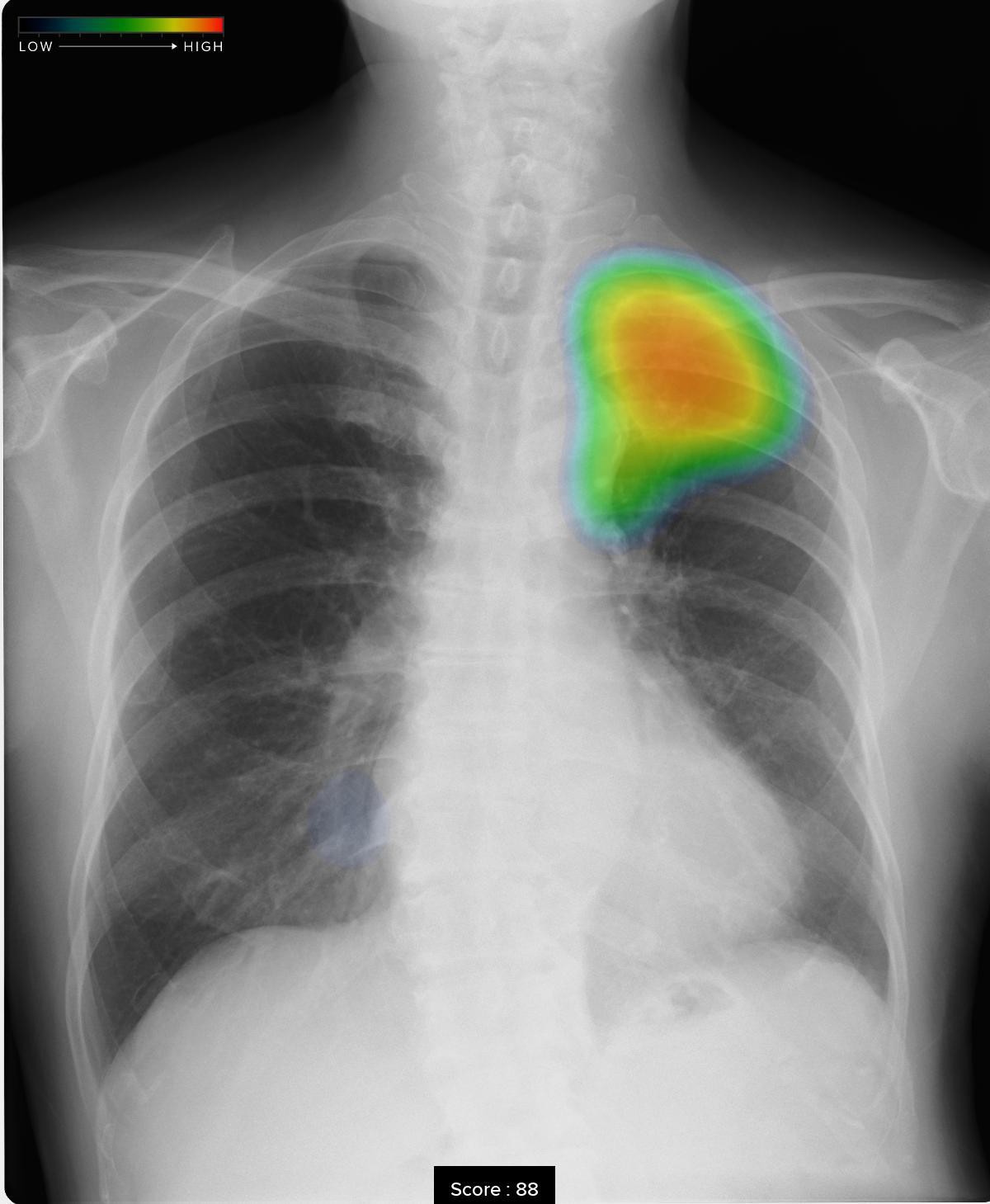

当院は大津市で鎮静剤を用いた胃カメラ・大腸カメラが可能な消化器内科を専門とした医療機関です。鎮痛剤を内服中に腹痛など気になる症状があれば重症化する前に内視鏡検査で早めに調べることが肝心です。副作用のことで気になることがあればお気軽にご相談ください。